生活のリズム

ごあいさつ

病院長

今月は日本列島を何度も寒波が襲い、日本海側を中心に大雪や吹雪が続きました。先日、雪の札幌で回復期リハビリテーション病棟協会の研究大会が開催され、当院スタッフと一緒に参加してきました。私自身、冬の札幌は初めてで、雪道を上手く歩けるかどうか心配でしたが、無事に帰ってこられてホッとしています。

冬の朝は暗くて寒いため、布団から出るまでに時間がかかります。しかし札幌は広島より30分ほど日の出が早く、しかも雪の反射で眩しいほどの陽射しが部屋に入ってくるので、パッと目が覚めました。おかげでとても健康的な生活リズムで1日がスタートできた気がします。

こうした寝る・起きる・動く・食べるといった日々のリズムをコントロールする「体内時計」は、本当に身体の中にあるのでしょうか?

私たちの身体は、活動や睡眠などの目に見える変化だけでなく、朝には血圧や心拍数が上昇し、昼には血中ヘモグロビン濃度がピークを迎えます。夕方には体温が高くなり、夜には尿量が増え、真夜中には成長ホルモンが盛んに分泌されます。こうした24時間周期の仕組みは「サーカディアン・リズム(体内時計)」と呼ばれ、生物に本来備わっているものだと考えられてきました。

1980〜90年代に米国の3名の博士(ホール、ロスバッシュ、ヤング)によって、特定の遺伝子が24時間のリズムを制御している分子機構が解明され、2017年にはその業績に対して、ノーベル生理学・医学賞が授与されました。これをきっかけに、時間生物学の研究がさらに進み、時計遺伝子が睡眠やホルモン分泌、代謝といった生理機能に大きな影響を与えていることが分かってきました。実際、体内時計が乱れると睡眠障害や代謝異常、肥満などを引き起こしやすくなるため、生活リズムを整えることが健康維持に極めて大事だとされています。

少し専門的な話になりますが、体内時計を司る遺伝子はほとんど全ての細胞に存在します。脳の視床下部(視交叉上核)にある「主時計」を中心に、肝臓や膵臓、筋肉といった各臓器にある「末梢時計」が連携し、私たちの身体を24時間のリズムで制御しています。しかし体内時計は遅れやすく、暗い場所で生活していると25時間に近づいていきます。朝起きて陽の光を浴びる、3度の食事をする、適度な運動を行うなどの習慣でリセットし、乱れを調整する必要があるのです。

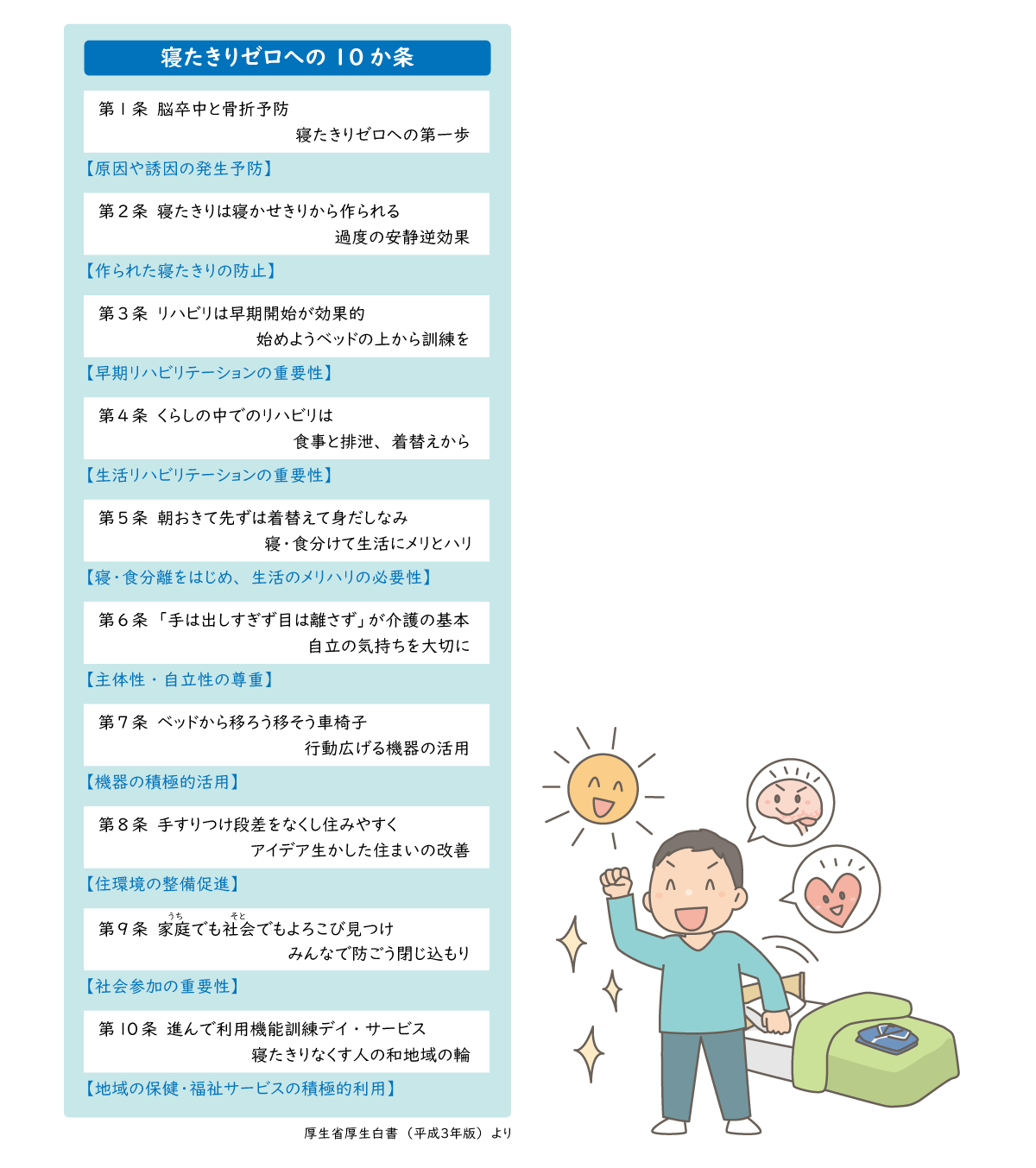

今から30年以上前、日本の高齢化が急速に進む中で、「寝たきり」を予防するために医療・介護・福祉・行政の専門家が集まり、「寝たきりゼロへの10カ条」(1991年)という行動指針をまとめました。そこには「朝起きて 先ずは着替えて身だしなみ 寝・食分けて生活にメリとハリ」という一節があり、生活リズムを作ることの重要性が謳われています。この指針は、今日の回復期リハビリテーション病棟や介護保険制度、地域包括ケアにつながる基盤になりました。

考えてみれば、私たちの普段の生活も、朝起きて着替えや身支度を済ませ、朝食を摂り、外に出て陽を浴びながら学校や職場へ向かいます。

リハビリ病院に入院中の患者さんは外出の機会は少ないですが、朝起きたらきちんと着替え、整容を行い、昼間は陽当りの良い訓練室やデイルームで活動し、しっかり食事をして夜はぐっすり休みます。こうした整った生活リズムこそが寝たきりを防ぎ、地域へ戻っても「その人らしく暮らし続ける」ための基盤になるのだと、「寝たきりゼロへの10カ条」は今も私たちに教えてくれます。